カメラやライティングの解説では太陽光線は点光源の代表のように言われています。

これは私も含め大勢の方の共通認識ですよね。確かに直射日光で被写体を置いて撮るとくっきりした影を落とします。

しかしここで被写体と地面の距離を1メートルほど離して撮ると影の輪郭はかなりぼやけてきます。

これをさらに離すと元の形がわからなくなるくらいボケるのを、私たちは日常の経験で知っています。

これをカエルは大気がディフューザーの役割をしてボケを作っているのかな位に思っていたのですが、実際はそれだけでは無いようです。

実際に何か撮影して見比べてみましょう。

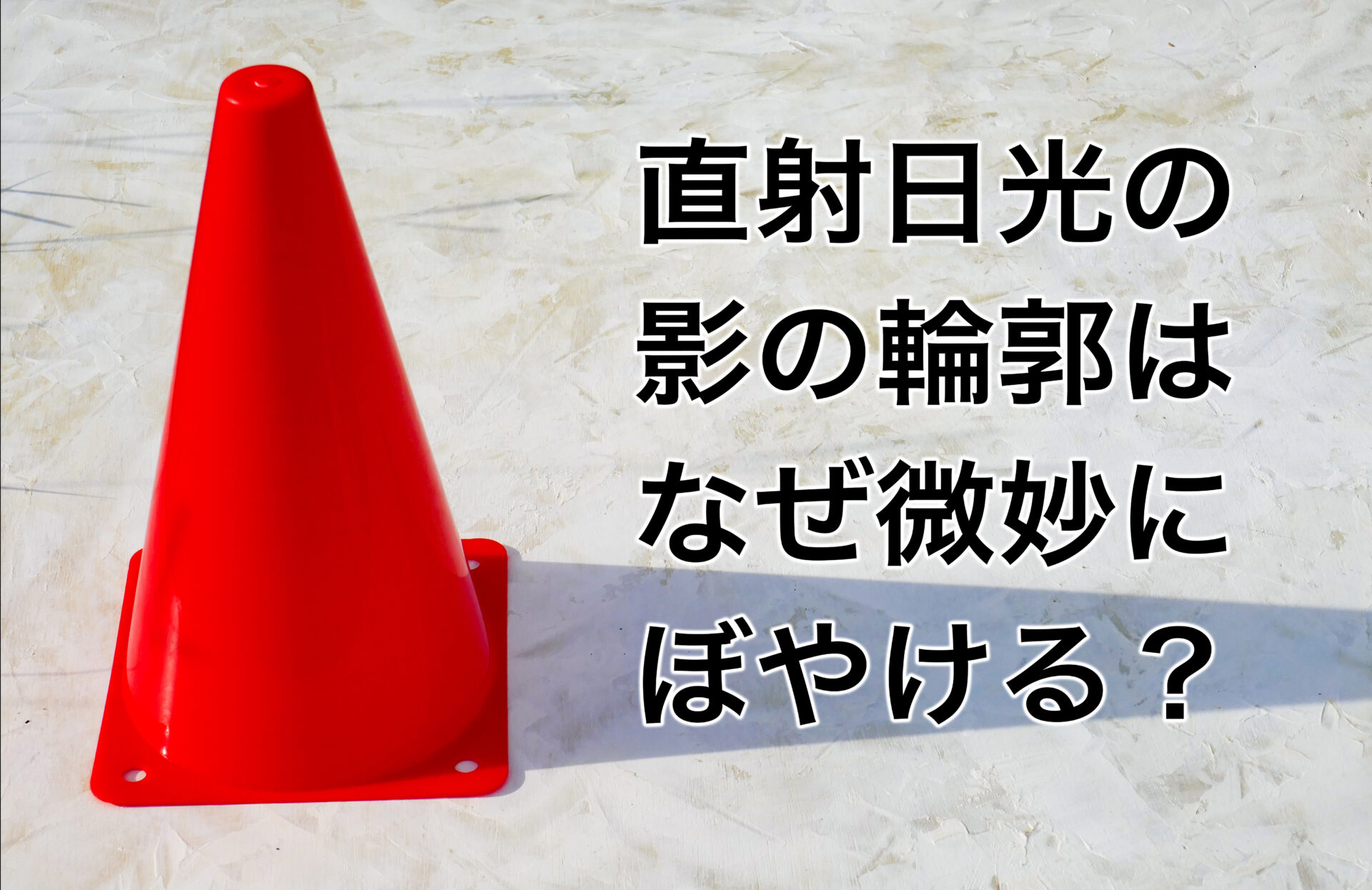

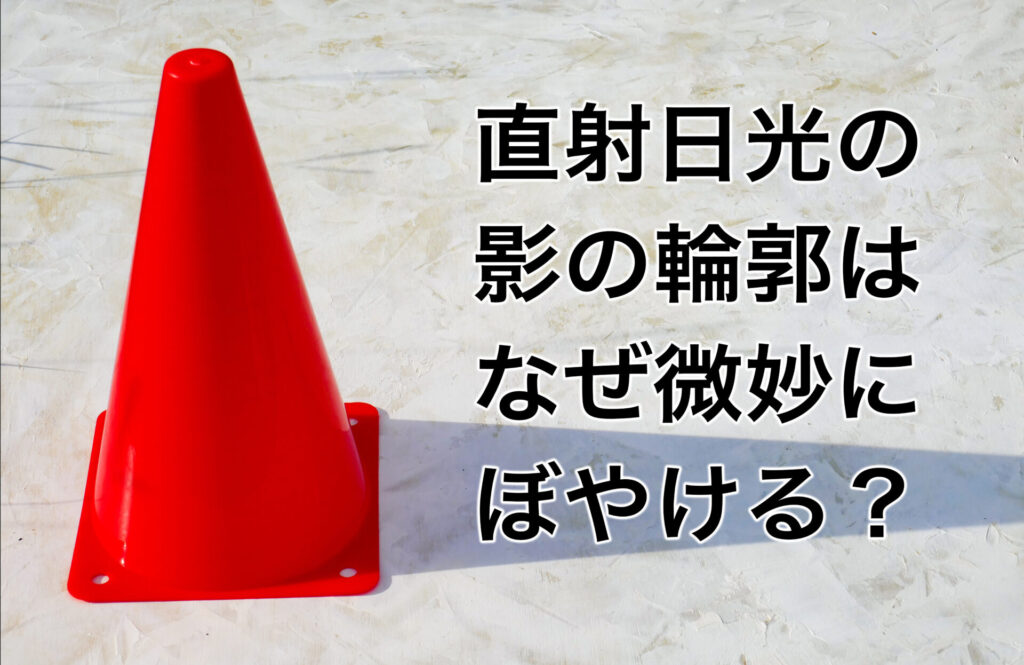

まずはモチーフを直接置いて撮ってみる。

実際にモチーフ(おもちゃのコーン)を直射日光で撮って影の輪郭の様子を見比べてみようと思います。まずは白いボードの上にモチーフを直接置いて撮ってみます。

影がくっきりと出て、いかにも点光源で撮った影といった感じです。

拡大してみました。影の雰囲気が右に行くにつれてボヤッとしてるような、してないような…。

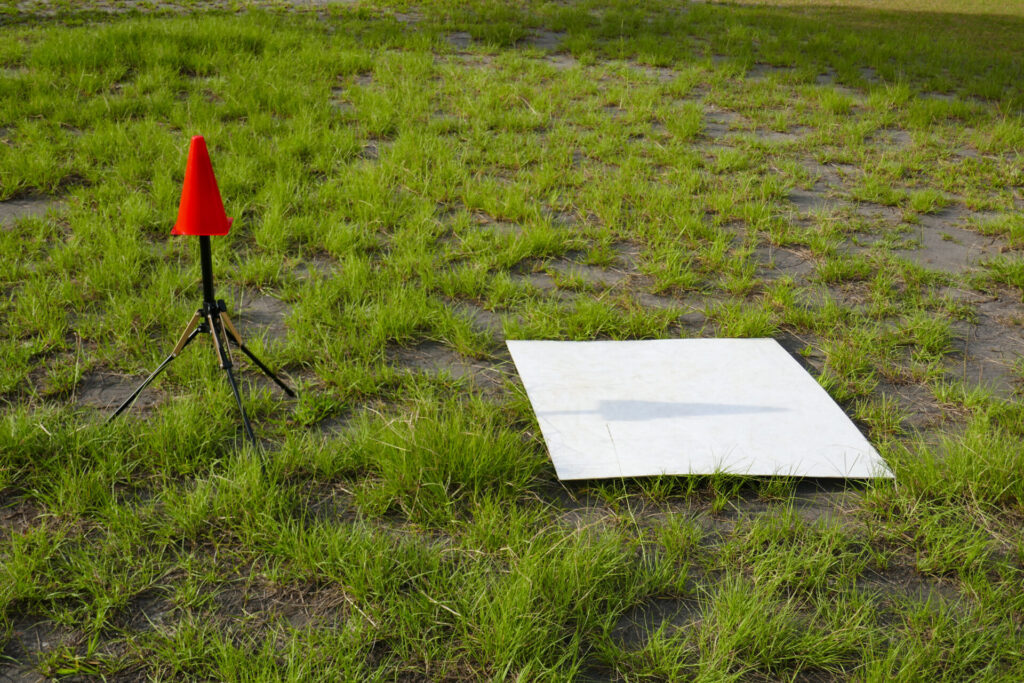

モチーフをボードから1メートルほど離して撮る。

次にモチーフにをボードから1メートルほど離して撮影します。

上の写真ではわかりにくいですが、落ちた影の輪郭は肉眼でも、確認できるくらいぼやけています。

点光源ならこの程度離れていても、影はくっきりとしていてほしい気分です😁。

影だけのアップ。かなりボケてるのがわかりますね。

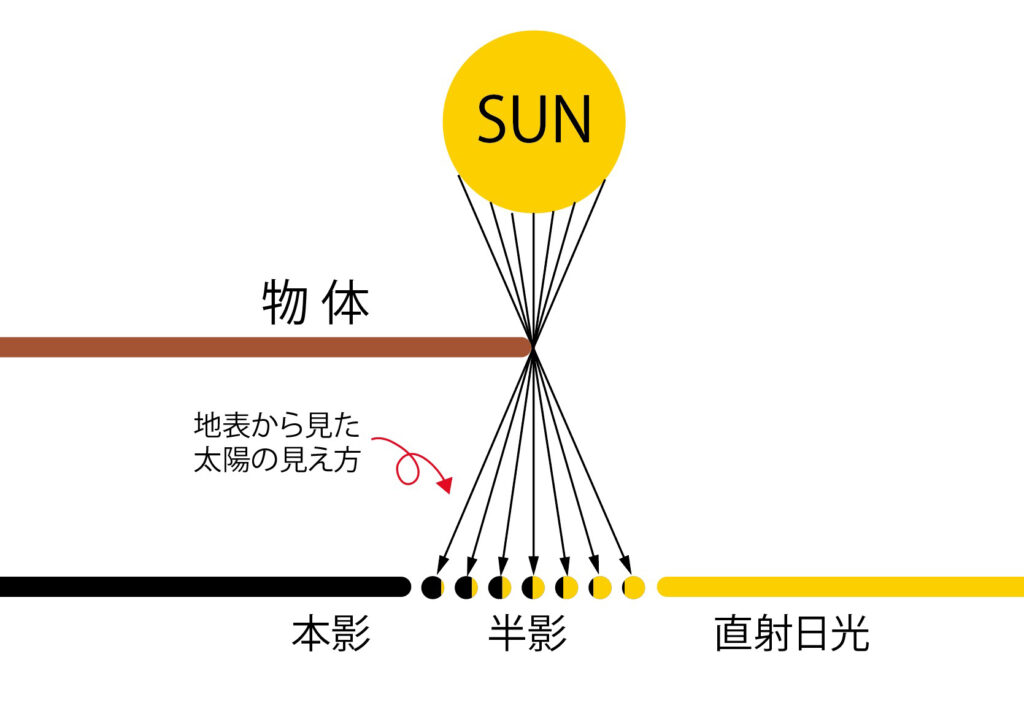

【太陽は面光源】影の境界部分で何が起きているのか、図を作ってみました。

Google geminiに聞いてみたら、仕組みは以外に単純で、本影(光源がすっぽり隠れる部分)と半影(光源が一部分隠れる部分)によって境界部分に中間的な明るさのグラデーションが作られるからなんだそうです。

本影と半影の関係は一般的には皆既月食の仕組みなどを説明するときに登場するそうなのですが、宇宙規模の現象で直感的にわかりにくいと思ったので、日常生活の影に置き換えて図にしてみました。

被写体の影の縁に自分が立っていると思ってください。影の内側に移動するにつれて太陽の見え方は少しずつ被写体に遮られて細く小さくなっていきます。

逆に影の外側に少しずつ移動すると、太陽の見える面積は少しずつ大きくなりますよね。この光の当たり具合の違いによってぼやけができると言うことです。

これは太陽が点光源ではなく、点光源に近い面光源であることの証明になっているということになります。

当然物体と影の距離が2倍になれば影のぼやけの幅も2倍になりさらにボケるというわけです。

言われてみれば納得ですが、イメージしにくいですよね。

ライティングで点光源的な影の使い方をしたければ光学スヌートや、レーザーを使うという手もある。

もし、ライティングで点光源的な影の使い方をしたいときはライトを生で当てるのではなく、光学スヌートやエリスポット、レーザーなど光を強制的に直進させるモディファイア等を使うという手もあります。これらのライトを使えば光源の手前で光をカットしても影がボケることは、ほとんどありません。

太陽の光と影の挙動を知ると、デッサン力アップやイラストの表現に役立つと思う。

美術系の学校でデッサンを学ぶ人にとっては、この話題は結構大事かもしれません。頭の隅に知識として入れておけば、デッサンで影を入れるときに、より写実的な表現ができると思います。

また、半影による影のぼやけは、大気のない宇宙空間でも起きるので、SFをテーマにしたイラストを起こすときにも、参考になりそうです。

ちなみに月面に着陸した探査機の写真が載っているサイト(影がぼやけている)を見つけたのでリンクを張っておきます。

まとめ

今日の記事では太陽が面光源だという解説をしましたが、撮影の解説本などで太陽が点光源だと説明しているのを、否定しているのでは無いことを強調しておきます。

解説本の説明はライティングの仕組みをわかりやすくするための適切な表現だと思います。

ただカエルのようなピンポイントの素朴な疑問が出たときに若干、説明ができなくなることもあるということです。

どちらかというと私のほうが「理屈っぽい変なおじさん」なんだと思います。

今回もAIに疑問を投げかけて記事づくりをしてみましたが、素朴な謎がスッキリするのは気持ち良いものです。