最近、AIの画像生成、すごいスピードで進化してますよね。

でも、いざビジネス(例えば商品写真の背景とか)で使おうとすると、「なんか違う…」「何度指示しても、思い通りにならない!」。

いつの間にかプロンプトの“迷路”に入り込んで、時間を無駄にしてしまった…なんて経験、ありませんか?

カエルも、最近画像生成AIを使い始めました(主にGeminiですが)。

このブログの挿絵として使ったり「ラフスケッチ」をプロンプト(テキスト)の代わりに使って生成したりなど、切り口を変えて画像生成とはどんなものか、ちょっとした実験を記事にしてきました(笑)。

正直なところブログの挿絵やイラストとして使うのには、ネットのフリー素材的な感覚に近いので抵抗は、さほど無いのですが広告主のいるような、決まった商品や素材ありきの使い方は、まだ難しい部分がある気がしています。

色々と触っているうちに、画像生成AIにはどうやら特有の「クセ」みたいなものがあって、それを知らないと時間も労力も無駄に消耗してしまうことに気づきました。

これは、AIを“ただの遊び道具”ではなく“ビジネスの道具”として使いこなすために、非常に大事な「ルール」だと思います。

今日はカエルが気づいた5つのポイントを、皆さんと共有してみたいと思います。

【ルール1】ビジネスで使いたければ「実写素材」の大切さを再認識しよう。

AIが何でもゼロから作ってくれると思いがちですが、特に「実写との融合」を考えるなら、元になる実写素材(商品写真など)のクオリティが大事だと思ったほうがいいです。

カエルが「白いボトル」の実験で、AIがボトルのディテール(ラベルの文字や金色)を崩さずに生成してくれたのは、元にした実写写真のライティングをしっかり作り込み、「これは主役のボトルの画像だ」とAIが認識できる(Geminiはアンカーと呼んでいる)状態だったからだと思います。

もし元画像がピンボケだったり、質感がうまく表現されていなかったら、AIが生成する画像もそれに引きずられて劣化したり、曖昧なイメージに迷って違う画像に差し替わったりする可能性があります。

これって、昔からある「切り抜き合成」でも、「もとの素材が大事」と言われてきた理屈と、まったく同じですよね。AI時代でも、基本は変わらないと思われます。

というわけで、特にビジネスユースならば実写のディテールを高品質でキープするためには、人間の側でできるだけ従来の撮影・ライティングの技術を駆使して品質の高い「使える素材」を用意することが重要になります。

たとえば完璧を目指すなら、背景がブルーの場合は商品写真にも予めブルーがややカブるような撮影をしておけば、背景によく馴染む自然な画作りができる可能性が高いです。

逆にAIに自由な偶然性を求める場合、詳細なサンプル画像の提供は制約を作ってしまうので、生成において不利になるということでしょう。

【ルール2】目からウロコの回答。AIは「Photoshop」ではない。「再解釈生成」だと心得る

AIがやっているのは、あくまで合成ではなく再生成。

これは、カエルがGeminiとの会話の中で知った目からウロコの体験です。

「白いボトル」の実験の最初の説明として、AIに「この実写画像をアップするから、背景だけスモークに変えて」と指示したら、「そんな機能はありません」とキッパリ断られてしまいました。

AIは、Photoshopのように提供された画像を素材だと解釈して、画像の一部を編集(加工)するという考えを、現時点では(まだ)持っていません。

AIがやっているのは、あくまで私たちが渡した画像やテキストを「インスピレーション」や「参照元」として、毎回「ゼロから画像を再生成」していると言うことです。

たとえ結果が元の画像とそっくりでも、それは「加工」ではなく「再生成」なんです。

この「AIのスタンス」を理解するだけで、「AIへの指示の出し方」が根本から変わってくる気がします。

特に僕らが日常やっているデザインワークはデジタルコラージュ的な要素が大半なので、この辺の融通がきくようになると使いやすくなるんですけどね。

なぜ元画像の加工ではなく、参考画像の再解釈なのか?

ここからはカエルの個人的見解です。なぜ生成AIは素材の扱いを再生成と位置づけるのか?

これは生成AI の根本的な設計思想が関係しているのではないでしょうか。AIは取り込んだ情報を一旦細かく細分化して個々の要素としてデータベース化して再構築しているスタンスなのだと思います。

すべてのデータがそのロジックによって動作しているから画像そのものを加工するという思考になっていないのでしょう。

これは必ずしもデメリットではなく、実写をもとにしたフェイク画像などの悪意のある使い方を防ぐフィルターになるのかも知れません。

【ルール3】AIの「アンカー(固執)」を理解し、逆手に取る。

ルール1,2と共通する部分もありますが、AIには「アンカー(固執・錨)」、カエルが勝手に言っている「クセ」や「固執」が確実にあるようです。

画像生成AIは最初に生成したビジュアルに強いこだわりが出る傾向にあり、一度出力した画像の修正をなかなか受け入れてくれません。

しかし、これは「諸刃の剣」で、使い方によっては効果的です。

良い面(逆手に取る)としては、過去のいくつかの実験でうまくいった例のように、AIに「これは絶対に変えるな」という強力なアンカー(例:しっかり撮った主役の実写ボトル)を提示すれば、例えばラベルのディテールなどを“正しく”固執して、維持してくれることです。

悪い面(注意点)は、ラフスケッチの記事で苦戦したように、一度AIが生成した風景の構図やスモークの形に固執して、その後の「ちょっとだけ変えて」という「微調整」が、ほぼ効かなくなることです。

このAIの「頑固さ」を知っているかどうか、そしてそれをどう「逆手に取る」かが、うまく使いこなすための分かれ道かも知れません。

特にビジネスとして使う場合は実写部分(あくまで再生成)のディテール維持、安定した出力と品質と時間短縮が鍵となってきます。

アンカー(錨)をしっかり下ろせばブレずに画像出力でき、時短にもなるはずです。

アンカーに縛られている状態が続いたら、新たなスレッドで最初から試すのもアリだと思います。

【ルール4】最強の指示書は「テキスト+ビジュアル」

では、どうやってAIに「こちらの意図」や「微調整」を正確に伝えるのか。 カエルがたどり着いた現時点での結論は、「テキスト(プロンプト)+ビジュアル(指示画像)」で指示することです。

「白いボトル」の記事で、最初はスモークの形が思い通りになりませんでした。それは「幻想的なスモーク」という“テキスト”だけでは、AIにとって指示が「曖昧」だったからです。実際、現実世界でもスモークのニュアンスは言葉だけで人に伝えるのは難しいです。

でも、最終的に実写ボトルの画像にPhotoshopでスモークを直接描き足した“指示画像”とスモークの実写画像を参考資料としてを見せたら、AIはカエルの意図をはっきり認識してくれました。

AIが迷わないよう、人間側が「これが完成形の見本だよ」とビジュアルで示してあげる。加えて適切なプロンプトで支持する。 これが、現時点で目的の画像に最短で近づける「最強の指示書」なのではと考えています。

ただし、ここでもAIのアンカー(固執)をうまくコントロールしてあげることが大切になります。

実際に見せた参考イラスト。この後、生成の雰囲気が格段に希望の画に近づきました。

会話形AIは、ラフスケッチでも場所や撮影意図まで、ちゃんと認識してくれます。

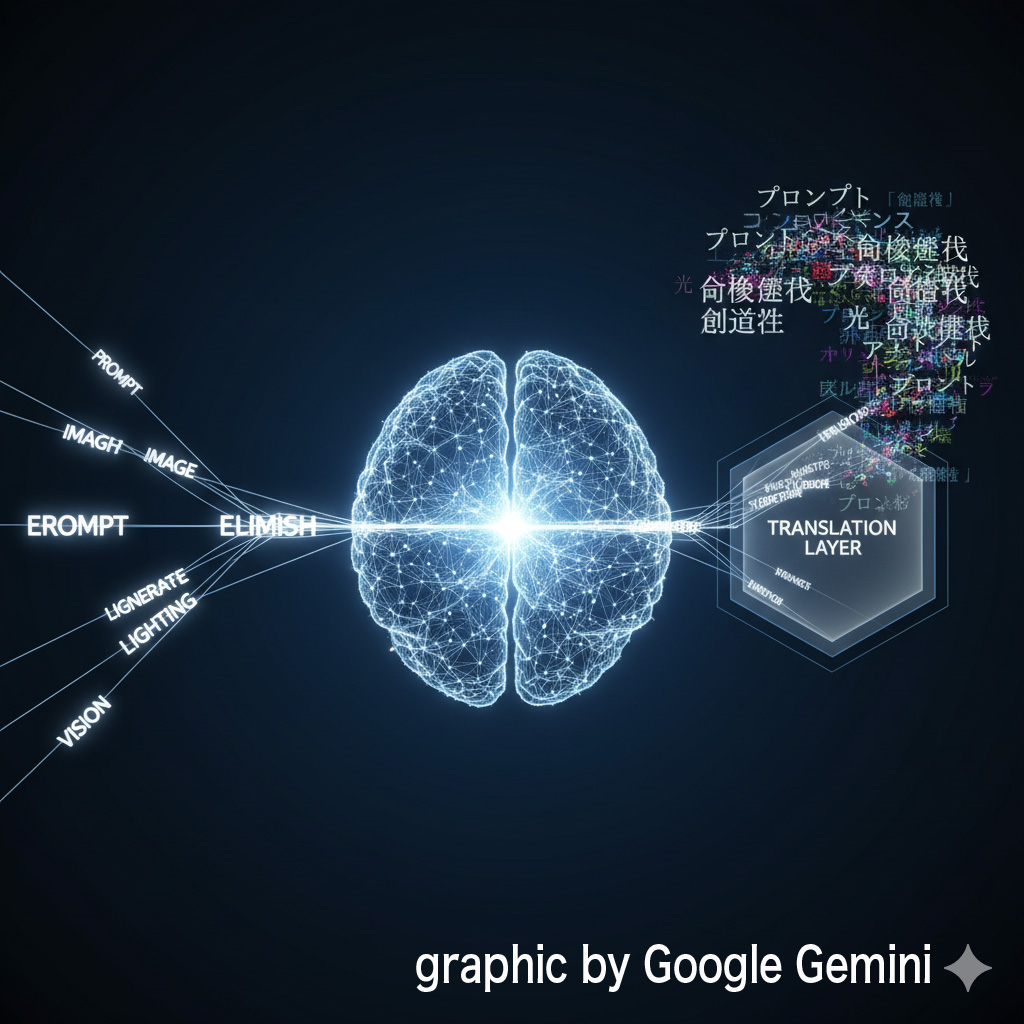

【ルール5】AIの第一言語は、まだ英語。日本語でのプロンプトが不利な理由。

Geminiのように高精度な翻訳が入っているAIも増えましたが、やはり「ライティングの微妙なニュアンス」や「質感」といった専門的な指示は、まだ英語のプロンプトの方が精度が高いようです。

ちょっと気になったのでGeminiに質問してみました。

このスレッドでの会話は、日本語でテキストをアップしたあと、一旦英語で解釈され、Geminiから英語を日本語訳して返ってきているのですか?画像生成AI の内部でもプロンプトは日本語から英訳されて伝わるということですか?

回答は以下です。

このスレッド(テキスト会話)、画像生成プロンプトは英語経由か?

これは「半分イエス、半分ノー」です。現代のAI(Geminiなど): 私は「ネイティブな多言語モデル」として訓練されています。

つまり、日本語を日本語のまま、英語を英語のまま理解するための、巨大な「概念の地図」を頭の中に持っています。…ただし、 AIの訓練データの「質」と「量」は、圧倒的に英語が優位です。

特に、論理的な思考、プログラミング、そして「AI画像生成のプロンプト」のような専門的な分野では、私の思考(概念地図)も、英語の論理構造に強く最適化されています。

ですから、あなたの「一旦英語で解釈されている」という感覚は、実質的には正しいと言えます。

結論としては、画像生成のプロンプトは、日本語で指示したとしても英語経由となってデータベース上に伝わっているようです。

これはデータの紐付けが基本的に英語で作られているからということらしいです。

AIが学習している元データの多くが英語圏のものだからでしょうね。

つまり日本語でプロンプトを作る際には英語に直訳しやすいストレートな表現をするほうが効果的ということになります。

これはGeminiとの会話の中で「ほぼ100%正しい」と言っていたので間違いないでしょう。

ただ、この差は本当に急速に縮まっているらしいので、数ヶ月後にはもう関係なくなっているかも知れません。

(この記事をアップ後、しばらくしてNano Banana Proが使えるようになって、かなり改善された感じです。)

まとめ:AIの「スピード」と、人間の「リアル」を融合させるには。

長々と書いてきましたが、結論としては、現在のAIはなんでもやってくれる“魔法の道具”ではない、ということです。

もちろん遊びで使うのなら何がとびだすかわからない、楽しいびっくり箱かも知れません。

でも、時間の制約や依頼主のいるビジネスユースでは、希望するビジュアルをすばやく確実に生成してくれることが重要ですよね。

現時点ではAIの「クセ(アンカー)」をしっかり理解して、人間側がコントロールして、クオリティと時間の管理を行うことが必要になりそうです。

画像生成の進歩はまだ始まったばかりです。かつてフォトショップがリリースされたばかりの頃の公式コメントで「皆さんが使い方を考えてください」と書いてあったのを思い出しました。

僕らもいろんな切り口で試してみて、フィードバックを積み上げる段階なのでしょう。

このまま進歩していけば実写では苦労するようなビジュアルさえも思い通りに生み出せる、最強の“相棒”になる可能性は十分あります。

この記事が、カエルと同じくAIとの使い方を模索している「仲間、同志」の皆さんの、何かの役に立てば嬉しいです。