今日は、あまりにも漠然とした抽象的なテーマを、カエルの言葉で言語化してみたいと思います。

と言っても、難しい話ではありません。どちらかというと「そもそも論」的なアタリマエのことです。

でも、これは間違いなく、このブログのコアとなる大事な話だと思い、記事にすることにしました。言わば『かんたんライティング』のピラミッドの頂点のような記事です。

そうですね、例えば皆さんが一日の仕事を終えて家に帰ったとき、日も暮れてすっかり薄暗くなった部屋のソファやテーブルを見て、「今日も一日無事に終わったな」と、ホッとしたりとか「ちょっと暗くて寂しいな」とか思ったりしたとします。

この感情を引き起こす環境が、すでに【ライティング】によるものだと言うことを言語化しようという実験です。

この記事を読んでくださったあと、皆さんがライティングや撮影にちょっとでも興味を持ってもらえたら嬉しいです。

ライティングは目に見える世界中の全てに関わっている?日常生活ののすべてがライティング

挿絵画像はGoogle Geminiで作成しました。

さて冒頭の薄暗い部屋に戻りましょう。

「なぜ部屋が暗いのか」って?光が足りないからに決まってますよね。…で終わってはいけません😛、暗いなりにテーブルやソファは見えているはずです。

そこで、その光はどこから来ているのかよく観察してみます。

かすかな光は、夕暮れの空の光がカーテンに当たっているだったり、隣のマンションの通路の明かり、街灯に照らされた隣の家の壁の反射光だったりするはずです。

光がどこから来てどのように反射、あるいは透過した結果どう見えているかを注意深く観察するとライティングの本質が見えてきます。

そして、その薄暗く、輪郭の甘いライティングが、安堵感またはちょっとした寂しさを増幅していることにも注目しましょう。

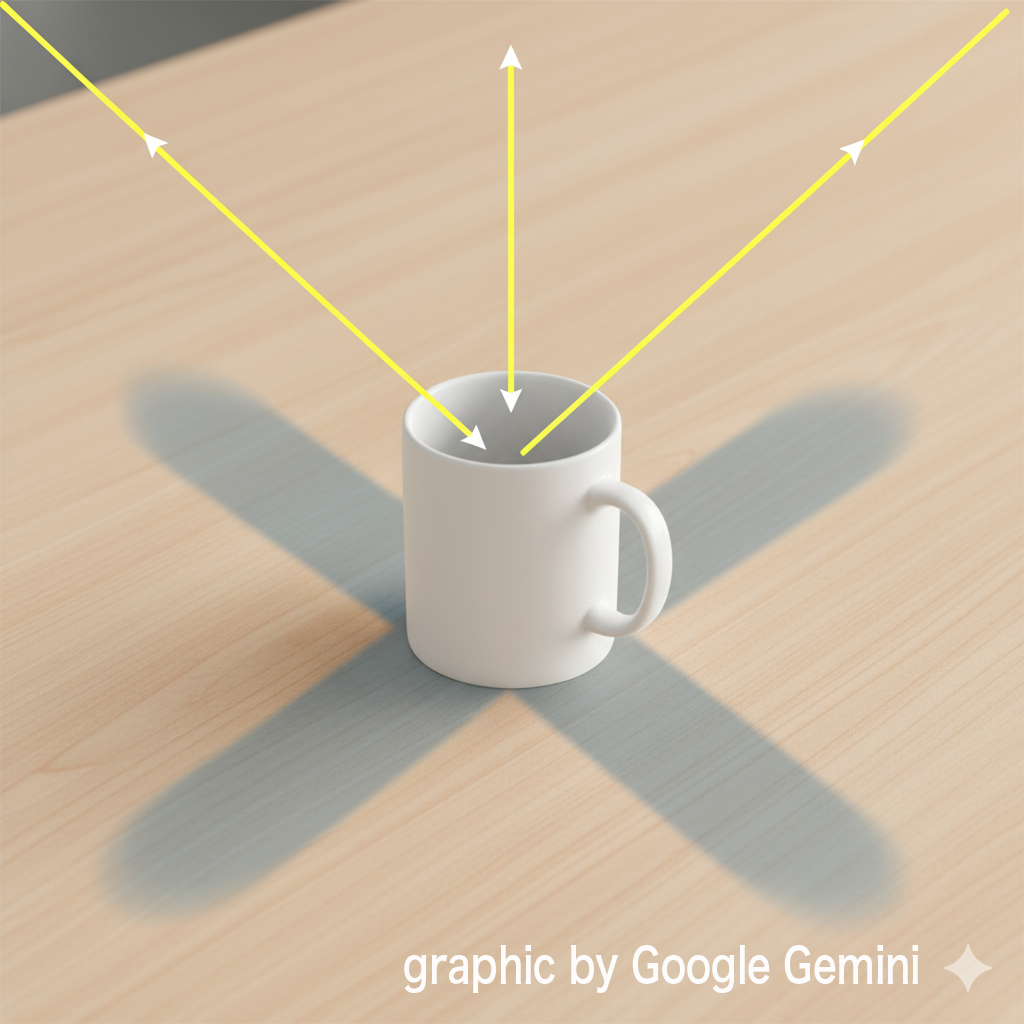

オフィスにいるときでも同じくライティングはそばにあります。デスクの上のマグカップを少し持ち上げてみましょう。

2~3個の薄い影がいろんな方向に落ちているのがわかると思います。

これはオフィスの天井の蛍光灯の柔らかい光が複数の位置からマグカップに降り注いでいるから。

光がうまく行き届いていて、どこから来てるのかも気にならない、これがオフィスのライティングの正体です。

さらに、マグカップのやや暗い部分に白いコピー用紙を近づけてみましょう。多分マグカップが近づけた分だけ明るくなったと思います。これがレフ板を使う意味です。

僕のプロンプトが良くなくてレフっぽく見えませんね。m(_ _)m

これはライティングの理屈で言うフィルライト(満たす・埋める照明)にあたります。

屋外の環境でも同じです。例えば厚い雲がかかった曇りの日、影はほとんど見えませんが、バッグなどを地面に近づけてみると、下に薄っすらと影が落ちます。

これは厚い雲が天然のディフューザーになってバッグ全体を柔らかい拡散光で包んでいる状態です。

言わば、天然の良質な「フィルライト」または環境光になっているということになります。

曇りの日の車の下の陰を見るとわかりやすいかも知れません。

デザインやイラストにもライティングの理論は存在する。

ドロップシャドウのつもりです…。

デザインや建築、アートにも意識的、無意識的なライティングの理屈が存在します。例えば看板のや標識のデザイン。

通常看板は背景を白や黄色などの明度の高い色にして、文字は黒や赤などのコントラストを上げる色合いにすることがい多いですね。

これは日中でも視認性を上げ、少し暗くなった環境でも見えやすいように、無意識的に光のことを考慮に入れてデザインしていると言えます。

また標識などは積極的に白や赤い部分に反射率の高い素材を使って夜の視認率を上げる工夫をしてあります。

また切り口は違いますが、建築物などでも外光が入ったり、照明を設置したときのことを想定して計画的に設計されていますね。

イラストや文字デザインにもライティングの理屈は取り入れられています。

人物の首や服の斜め下に入れる影も、立体感を出すためのライティングの理屈ですし、ロゴなどの斜め下に入れるグレーのシャドーなども光が当たったことを模した工夫ですね。

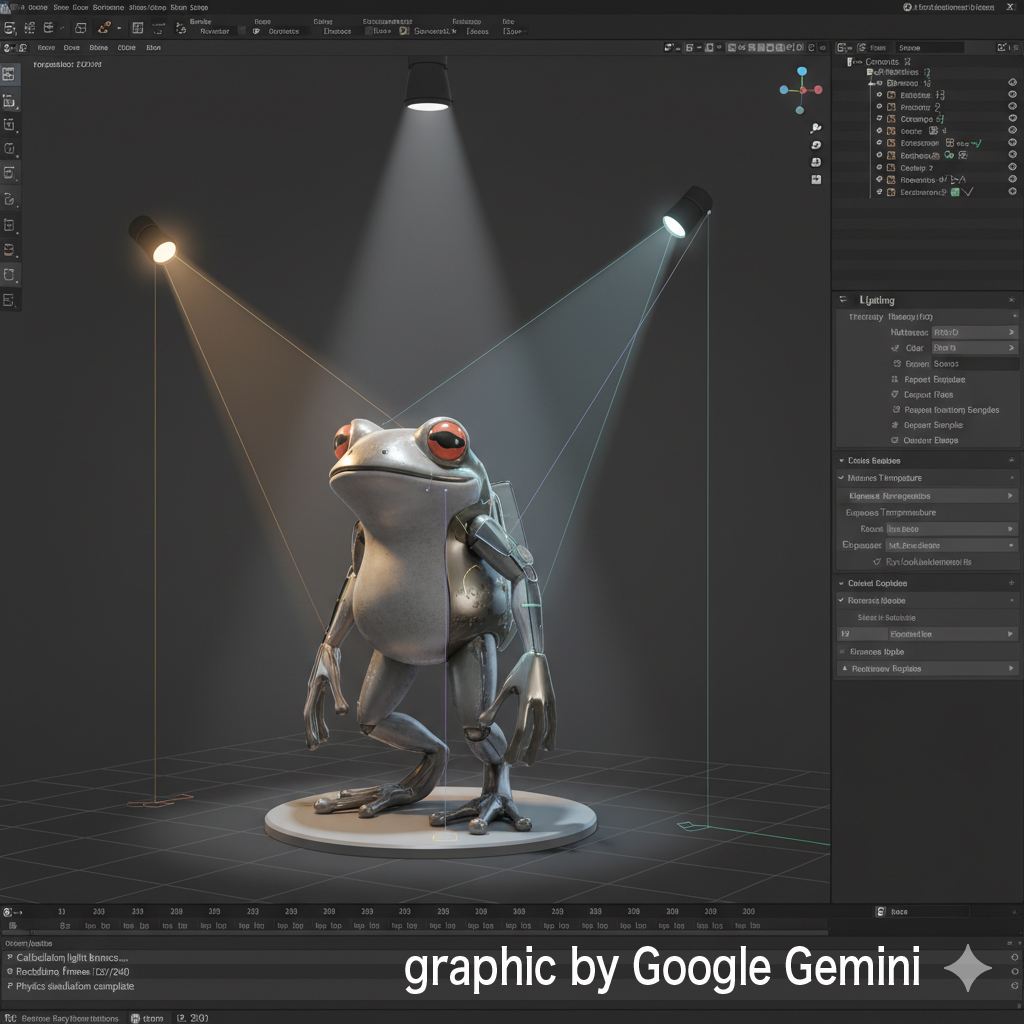

3DCGや生成AI にもちゃんとライティングの理論が組み込まれている。

もしかして、気を利かせてカエルにしてくれた?

コンピュータの世界にもライティングは存在します。たとえばわかりやすいのは3DCG。

これにはモデリング領域と対になってライティング機能が必ず存在します。光の物理的な挙動をコンピュータが計算してグラフィック化します。

また今話題の画像生成AIにもライティングの理論は欠かせないはずです。

こちらの仕組みはハッキリとは説明できませんが膨大な統計データから影の位置を推測して生成しているのだと思われます。

自然界の「ライティング」

これは説明の必要がないほど、皆さんも納得してもらえますよね。

朝焼けや夕焼けの美しさ、水面の反射や透過、薄暮の静かな風景(トワイライト、マジックアワー)、火山の溶岩や炎、ホタルの発光、月や星の光など数え切れないほどの自然の「ライティング」が存在します。

そしてこれらには細かく観察すると、美しく見える理由がそれぞれにあるはずです。

そして、ライティングして写真を撮る行為。

やはり、場数、試行錯誤が大切ですよね。

そして、最後はこのブログで毎回紹介している、光をコントロール、ライティングして写真を撮るという行為です。

これは被写体を、美しく感情豊かに表現するためのテクニックです。

どこから当てるか、どんな光の質にするか、強さは、距離は、などなど自然界の美しい光を真似たり、人工的な新しいライトやソフトボックスなどのアクセサリーを取り入れたりしてヴィジュアルとして完成させる。

これが僕たちがやっていることというわけです。

過去に紹介したキーライトや、被写体と背景の分離の記事や、写真に統一感をもたせるためのトーン&マナーの話題も全ては美しく感情豊かな写真を撮るための、個別のテクニックの解説になっています。

さて、この記事が何の役に立つのか?

記事だけ読んで、画像を出力してくれました。賢いなGemini。

長々とライティングの正体について話をしてきましたが、ではこれが何の役に立つのかということについて考えてみましょう。

例えば一番最初の話に戻って、暗く静まり返った部屋にはパソコンがあって電源が入ったままモニターの明かりだけが見えているとします。

キーボードが薄っすらと照らし出され大切なメモ書きが傍らに見えるシーン。

設定は独身女性の部屋だとします。

このまま撮るとモニターとメモは美しく撮れそうですが、女性の部屋だというのは分かりづらいはずです。

このときあなたならどういうライトをそこに足していきますか。

ちょっとだけ開いたドアから隣の部屋の明かりがスリットのようにパソコンの一部に当たっている画でしょうか、それとも間接照明の薄暗いスポットライトがぼんやりと部屋を照らしていて調度品が薄っすらと見える画でしょうか?

ライティングというのは、例えて言うとそういう演出のことを言うのだと思います。

PCモニターの美しいビジュアルはそのまま活かして、環境の説明を加えるみたいな感じです。

これは一例に過ぎません。そういった表現のアイデアを蓄積するには、前段で話したような、様々な日常生活で見つけた光の解釈が、きっと役に立つと思っています。

例えばストーリー性のあるムービーを撮るにしても監督のディレクションで良い演技のシーンは撮れるかもしれませんが、適切なライティングテクニックがないと感情表現の豊かな美しいシーンは撮れないかもしれません。

それくらいライティングは大事な技術です。

制作スタッフ全員が一定水準以上のライティングの知識を持っていれば作品のクオリティがワンランク上がるのは間違いないです。

まとめ

なんか、具体的なライティングの方法の記事ではなく、ちょっと退屈だったかも知れませんね。

しかしカエルとしてはとても大事な言語化だったのではと思っています。

結論でいうとライティングのヒントは身の回りのどこにでも落ちているということです。

要するに見方次第では身近なものがいくらでも教材になります。この視点の切替をすることで、身の回りの世界の見え方が変わるといいなと思います。

この記事を読んで「いまさら何を当たり前のことを」と感じた方は多分、ライティングのマスターです。

一方で、少しでも「なるほど」と共感してくださったあなたは、カエルと同じく一歩ずつライティングを理解して楽しもうと思っている、仲間、同志なのだと思います。