先日の記事で太陽光の影について、いろいろ調べているうちに、10年ほど前の部分日食のとき、三日月形の木漏れ日がいっぱい地面に落ちていたのを、ふと思い出しました。

あれって、天然のピンホールカメラなんですよね。ちょっと興味がわいてきてピンホールカメラを自作してみたくなりました。

写真の歴史について調べてみたら、1826(1827?)年は現存する最古の写真が撮影された年なので、2026年は写真の誕生からちょうど200年くらいということになります。

カメラの語源にもなっているカメラオブスキュラ(ピンホールカメラ)を試すのには良い機会だと思いませんか。

詳しい作り方がよくわからなかったのでAIのGeminiに聞くことにしました。

デジタル一眼を使ってお手軽にピンホールカメラを作ってみる。

ピンホールカメラ(針穴写真機)は、たしか小学校の理科の授業などでも青写真を使ってやった覚えがあります。仕組みとしては単純なものです。

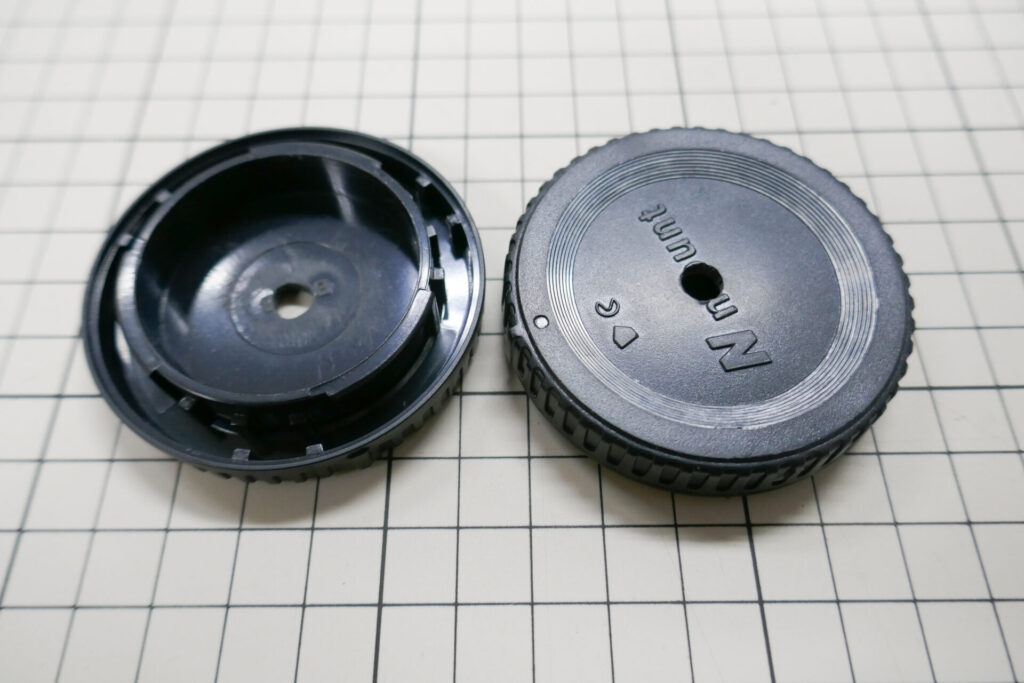

ネットで調べるとピンホールカメラは多くの方が記事にされています。レンズ交換式のデジタル一眼のボディーキャップを利用して作っている方が多いようですね。

キャップにピンホールを開けるだけでいいようなので、試しやすそうです。

用意するもの

アルミホイルは通常のだと破けそうな気がしたので、BBQ用の厚手のものを購入。

一眼レフでの作り方はGeminiのアドバイスとネット検索を合わせて、簡単そうにできる方法をチョイス。

用意するものはカメラのボディーキャップ、アルミホイル、ピンホールを作るための針、黒の油性ペン、粘着テープ。基本はこれだけです。

ボディキャップに直径5ミリ程度の穴を開けなくてはならないので、手動か電動のドリルやバリを取ったりするための紙やすりなどはあったほうが良さそうです。

作業手順

ボディキャップに直径5ミリ程度の丸い穴を開ける

ボディーキャップのセンターに直径5ミリ程度の穴を開けます。

この穴の部分にピンホールを開けたアルミ箔を取り付けます。

キャップに穴を開けるときは、先にキリなどで小さい穴を開けた後、径の小さいドリルから徐々に穴を大きくするとうまくいくと思います。

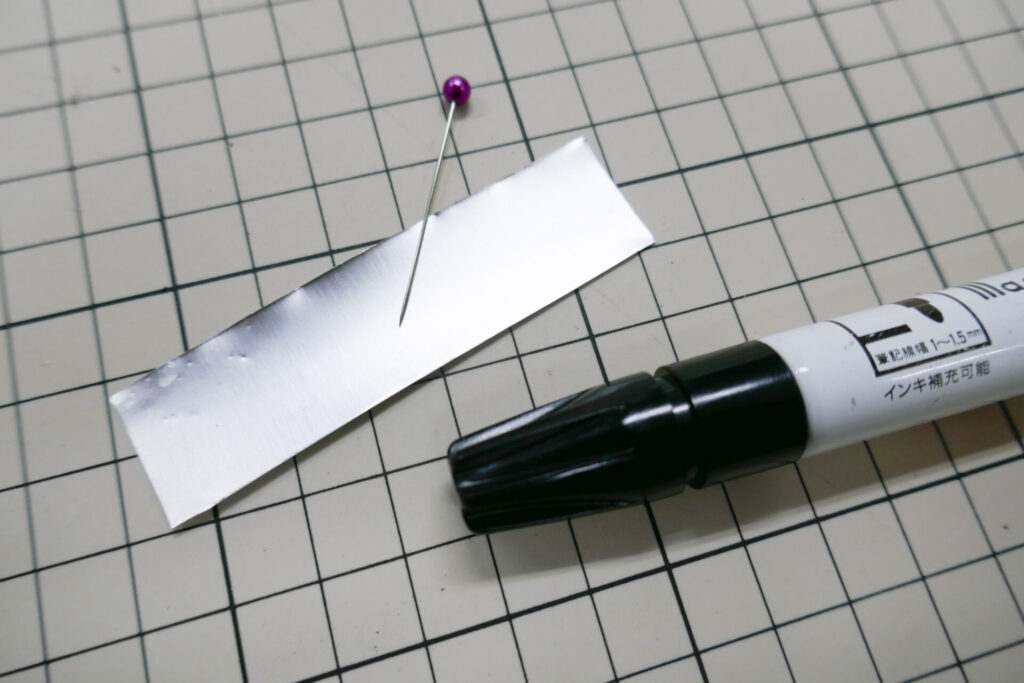

アルミ箔にマチ針で穴を開ける。

次にマチ針を使ってアルミ箔に穴を開けます。直径は0.2mm〜0.3mmが良いそうです。できるだけ真円になるように垂直を意識します。

ピンホールを開けたアルミ箔をボディーキャップの裏に貼り付けて完成。

ボディーキャップの裏側にピンホールを開けたアルミ箔を取り付けテープで固定します。このときピンホールがキャップのセンターになるよう注意します。

センターにセットできたら、粘着テープでずれないように注意しながら固定したら完成です。

できれば内部で光が乱反射しないように黒いテープを使うか、黒い油性ペンや塗料(できればマット系)で塗りつぶすといいようです。

第1回目のテスト撮影

ちなみにフルサイズ一眼の場合、ピンホールの位置からセンサーの距離が5cmの場合焦点距離は50mmだそうです。(APSだと75mm相当)

近所の公園でテスト撮影してみました。まずは針穴1つで画像が撮れていることに、ちょっと感動です。画質がどのようになるか想像できなかったので実用で一番低いISO感度64で撮りました。快晴だったこともあり、5~10秒くらいのシャッタースピードで大丈夫でした。

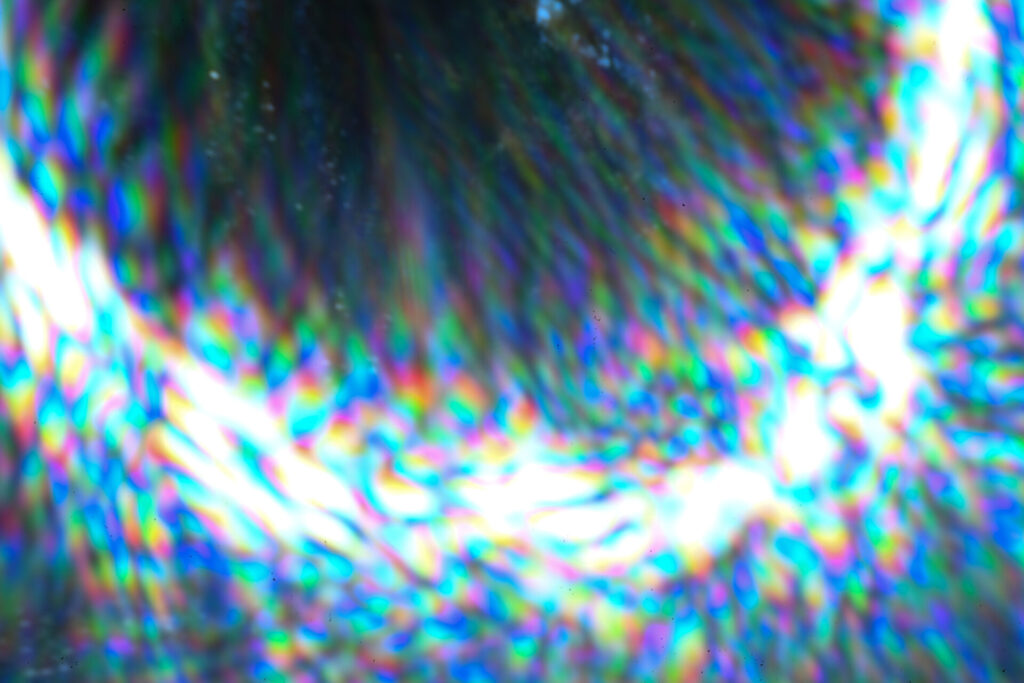

なんだこれは?逆光気味で撮るとすごいことになりました。

第1回目テスト撮影で気になったこと

第一回めのテスト撮影の反省点としては、フォーカスが来ていない印象なのと、全体に白っぽくフィルターがかかった感じに撮れたりする。逆光気味で撮ると、派手なゴースト(フレア?)が出るのが特に気になった点です。

細かい作業があまり得意じゃないのを改めて自覚しました(笑)

Google Geminiに写真をアップして意見を聞いてみた。

Geminiに意見を聞いてみたら以下のような回答が返ってきました。

●最適な穴のサイズ: 焦点距離50mmに対する理論値0.2mm~0.3mmを意識し、もう少しだけ穴を大きくしてみる価値はあります。

●穴の真円度と縁の処理: 最も重要です。より薄い真鍮板(ホームセンターなどで手に入る0.1mm厚程度)を使うか、アルミホイルなら、針を真上からゆっくりと差し込み、わずかに穴を広げるように「なでる」感じで縁を整える。開けた穴の周りに、目に見えるバリがないか、ルーペなどで確認すると良いでしょう。

●マウントキャップ内部の遮光: マウントキャップの内側全体を、つや消しの黒い塗料(アクリル絵の具の黒をマットに仕上げるものなど)で塗るのが効果的です。特に、アルミホイルの「内側」や「裏側」で光が反射している可能性があるので、ピンホールの外周部も含めて完全に黒くします

ちなみに画面全体が白っぽいフィルターが、かかったみたいになるのは穴が小さすぎることによる光の回折の可能性が高いということでした。

フォーカスは割ときているけど、画面がやや白っぽくかすんで見える。

他にも細かいアドバイスがあったけど、気になったのはこの3つです。この辺を参考にして改良版を作ってみたいと思います。

Geminiのアドバイスをもとに改良。…がアルミホイルを忘れる。

連休で実家に帰省中です。休み中、Geminiからもらった回答をもとにピンホールの改良をしようと思っていましたが、うっかり厚手のアルミホイルを持ってくるのを忘れてしまいました。

せっかくの休みがもったいないので近くのホームセンターを物色。

0.1ミリの真鍮板もオススメらしいので見てみましたが地方のお店なので厚手のアルミホイルを含め売っていませんでした。

何か代わりになるのはないかと台所用品コーナーを見ていたら。ありました、揚げ物用の仕切板。

補強のためプレスしてあるのですが、平面のところがわずかにあります。少しだけあればいいのでこれでなんとかなりそうです。

ちなみに、これを発見したことをGeminiに報告したら、めっちゃ褒めてくれた😁

ルーペがあると穴の様子がわかるので便利。

作業開始、やや厚みがあり加工しにくい。

揚げ物用の仕切板はしっかりとした厚みがありました。

まち針を通すのにやや力がいります。触ってみるとバリが気になる感じだったので、1000番のサンドペーパーで水研ぎしてバリを取り除きました。

強度があるのはいいのですが、加工には少し手間がかかるかもしれません。

1時間ほどの作業でまち針を完全に貫通させた大きめの穴のものと、針の先で開けたやや小さめの穴のもの、2種類のピンホールを作りました。

2回目のテスト撮影

新しく作り直した試作品ver.2でテスト撮影します。

事前にGeminiと会話したところ、まち針の直径の規格が0.4ミリ位らしく、貫通させて作った大きめの穴のものは直径が約0.4ミリくらいではないかということです。(確かにマチ針はシャープペンシルにスルッと入る太さです)

もう一つの貫通させずに作ったものがフルサイズカメラの最適値0.3ミリに近いらしいです。

そのへんも踏まえて撮った画像を見比べてみてください。

個人的には多少回折は我慢して、もう少し穴を小さめにしてフォーカスをシャープめにするのもありかなと思いました。

やはり大きめの穴の方はフォーカスが甘い印象ですね。ISO100、SS1秒

穴の大きさが適正に近いほうが、シャープに見えます。ISO100、SS3秒

並べてみると分かりやすいですね

最適値に近い方もレンズに比べれば大分ピントが甘い感じです。教材で使う青写真の針穴写真機等だと印画紙(センサー)が大きいので針穴も大きめで良くて加工はしやすいらしいです。逆にAPS-Cサイズのカメラだと更に細かい作業になるということですね。

後処理で画像に手を加えると雰囲気が出る

色のノリが良すぎると、ピンホールカメラで撮影した雰囲気が出にくいので、画像編集ソフトで彩度を下げたり、モノクロ写真やセピア風にすると、いい感じに仕上がると思います。

アイキャッチ画像に使用。彩度を下げて若干ノイズを加え、周辺光量が落ちている感じにしてみました。

これは単純にモノクロにして、レトロな雰囲気を出したもの。

ちなみにいつものレンズで撮るとこんな感じ

ズーム50ミリです。ピンホールとセンサーとの距離約5センチというのは正しいみたいです。ただ画質はご覧の通り😁全然別モノです。

まとめ

日食の木漏れ日から始まった今回のピンホールカメラ作りですが、シャープな写真を撮ることが目的ではないので、この辺にしておきます。

もう少し追い込んでピントの精度を上げれば更に楽しめる予感がするのでちょっと不完全燃焼というのが正直な感想です。

ピンホールカメラを試してみることで改めて今使っているカメラのありがたみが身にしみました。

今回の企画では、カメラの歴史に思いを馳せたり、カメラオブスキュラを使っていたと言われているフェルメールの絵画技法のことを思い出したりと、写真を撮ることとはまた違う楽しさがありました。

毎日のように見ることができる木漏れ日にしても、地面に落ちている丸い光が太陽の形なんだと思うと、日常を見る目が少し違って見えて楽しくなってきます。