2023年頃から生成AIが実用レベルになってきて、今や無視できない存在になってますね。画像生成のクオリティも驚異的に進化してきています。

目的にあった画像が最短数秒で生成され、もはやわざわざ写真撮る必要がない場合さえあります。

これからは間違いなくトップクラスの人は別として仕事で写真やムービーを撮る機会は減るでしょう。

ただ写真を撮る行為自体もなくならないという予想も間違っていないはず。そこで今日は、今後写真を撮る意味はどこにあるのか、カエルなりに考えてみたいと思います。

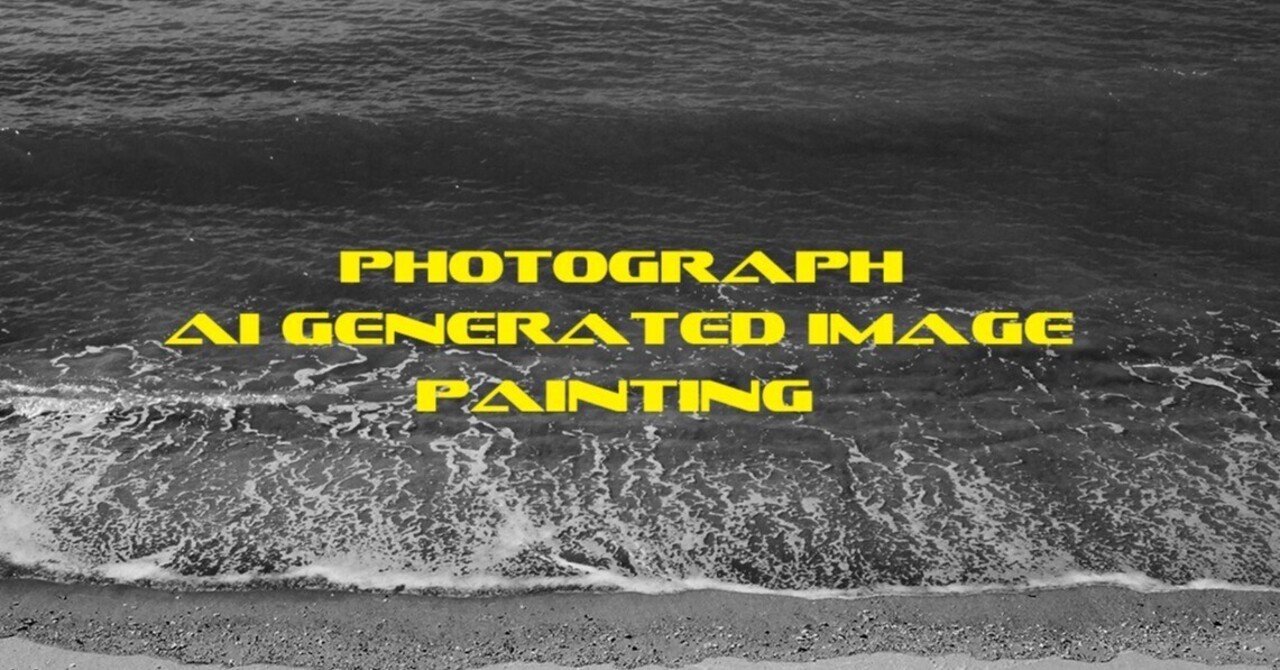

そもそも写真とは何か、加えて画像生成とは何かを知る必要がある。至極あたりまえだけど、明確な境界線。

実はこの話2年前、自分のnoteで記事を書いていて、カエルなりの結論は出ています。

まず写真とは現実の世界に存在する人や万物が光を浴びて影を落とし、または発光したものをフィルムやセンサーに写し取ったリアルです。

感情論ではその他にも撮影の持つ意味は色々あると思いますが、客観的にはそれ以上でも以下でもありません。

一方、画像生成AIは基本的にはサーバー上に僕たち人間がせっせとアップした写真やイラストなどの画像をコンピュータがデータとして取り込み、膨大な統計データをもとに導き出した二次元のドットデータです。

なんか、そもそも論で説明するまでもない話ですが、これ以上明確な境界線はないと思うんです。

生成画像の圧倒的なリアリティに目を奪われがちですが、この違いを常に意識することが今後、大切になってくるかもしれません。

とはいえ、驚異的なスピードで実写との見分けがつかなくなって来ているのは確か。危険な側面がある。

とは言っても、実際に実写と生成画像を見比べたときに、ほとんど見分けがつかなくなってきているのは確か。

現在は細かく見ていくとディテールがおかしかったり、質感に違和感があったりするものもありますが、多分時間の問題で驚異的なスピードで軌道修正してくるに違いないです。

画像としてのクオリティが実写を凌駕する日も近い気がします。

フェイク映像も巧みになってきて、技術的に見分ける手立てが確立しないと、今後大きな問題が発生する危険性を皆さんも感じていると思います。

特に客観的な視点が求められるニュースやドキュメンタリー関連は以前にも増して深刻です。

早めに、世界的な対策を打たないと誤解が誤解を生み、本当に危ないと思います。

リアルを担保するという意味で写真はなくならないと思う。物販など、ビジネスとしての写真を考える。

写真と生成画像の未来というとテーマが壮大過ぎて、収集がつかなくなりそうなので、ここは間口を狭めて、このブログの記事らしく商品写真の今後を考えてみたいと思います。

個人的な予想としては、特にネット上での通販などの物販その他のWEB上でのビジネスで実写の役割は大きくなっていくと思っています。

特にものを売る際には現実にその商品が実在するものなのか確証が得られないと消費者が不安になるからと言うのが一番の理由です。

なので小売店などで実物を見て買う場合は生成AIのみを使った印刷物やTVCMでも、広告として機能するだろうし、効果もあると思われます。現在でもフルCGのCM等はあるわけで、当然といえば当然です。

一方、例外はありえますが基本的に、WEB上では実物を担保するための実写の商品写真があったほうが信頼度が増すと思います。

この場合、必ずしも今までの商品撮影の手法ではなく、完成度よりも情報量が必要になるでしょう。

あらゆるアングルや方向からの説明カットや質感表現があるとベストです。これは今までのネット通販でも同じことが言えます。

AIの広告的なビジュアル表現が一般化すれば、商品写真自体がきれいに見えるか否かは努力目標程度になるかもしれません。

いつでも価値付けをするのは人間。

多くの人が興味を持ち、熱狂することで、モノの価値は上がっていきます。

将来的に生成AI画像が普及し飽和した時点で改めてその価値が問われる段階に入るのかもしれません。

人がコツコツ撮影した写真が少なくなって来ると、価値観の逆転が起きることだって考えられなくもありません。

技術的なことはわかりませんが、例えばGPS情報やブロックチェーンのような仕組みで実写の信頼度を上げるような保険的なものができるかも知れないし、未来のことは予想が付きません。

アートとしての写真は今後も存在するでしょうし、日常的に記録を残す写真ももちろんなくなることはないですよね。

ただ仕事としての写真やムービー撮影は間違いなく絶対量または単価が減るでしょう。

今は実写にも意味があるのだと信じて、撮影やライティングの手法を磨いていくしかないのかなと思っています。

まとめ

今日はカエルの妄想の世界に付き合っていただきありがとうございました。

スチールやTVCMの撮影の現場で、夜中までああでもないこうでもないと試行錯誤してきた身としては、この時代の流れは感慨深いものがあります。

技術の進化で便利な世の中になることは、とてもエキサイティングです。

人が創作するという行為自体はなくならないと思うので今後、僕たちがこの環境をどう利用して進化させていくのか見守りたいですね。平和的な進歩だと、最高にハッピーです。

もちろん僕らもその当事者として、より良い使い方を模索していきたいですね。

2年前に書いたnoteの記事もよかったら見てください。